中国古代的书法艺术,源远流长,博大精深,著名书法家辈出。丰富多采的书体,为印刷字体提供了丰富的营养。 楷书,由隶书过渡、演变而成,汉代的楷隶是楷书的雏形,魏晋时期即有了楷书,当时称为“正书”,又称“真书”,三国时已通用全国。世传魏初钟繇为真书之祖。魏晋南北朝时期,楷书逐步发展,趋于成熟。到了唐代,楷书已达登峰造极。楷书的成熟标志了汉字书体演变过程已全部完成,自唐以后,楷书成为正体字通行全国至今。楷书在中国印刷字体的发展中占据着极其重要的位置。楷书可以称为印刷字体之宗,自印刷术发明以后,楷书体一直作为印刷字体的主流字体,后来出现的宋体、仿宋体、等线体等印刷字体,也多在楷体基础上设计而成。 魏晋南北朝时期是隶书到楷书的过渡阶段,此时书体或以隶为主,兼有楷意;或以楷为主,兼有隶风,形成了一种特有字体。北魏时期的碑刻字体,与同时期的南朝字体有所不同,而更接近于楷体,其 “笔法方健,方圆兼用,结体险峻,笔画斩钉截铁”,后世称为“魏碑”。清代中后期,出现了在魏碑基础上创造而成的一种新魏体——北魏体。后来的铅字字体“新魏体”,即是基于北魏体而设计。 楷书发展到东晋王羲之已经完全成熟。他的楷书被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”、“铁书银钩,冠绝古今”,后世尊称为“书圣”。王献之,王羲之之子,历史上与王羲之并称“二王”。其书体“刚用柔显,华固实增”。 到了隋代,楷书上承王羲之书体遗风,下开唐代楷书盛世。隋唐时期发明了雕版印刷术,楷书作为主流字体成为雕版印刷术初期的首选字体,同时期的书法字体对印刷字体产生了深远的影响。 唐代是书法史上最辉煌的时代,书法艺术达到了历史顶峰,书法家辈出,他们的楷书,吸纳了前代精华,融会贯通,法古而创新,各自成体,成为后世习书的楷模。此时正当印刷术兴起,唐代各家楷书成为刻版的首选字体。 唐代的著名书法家有: 欧阳询,是跨越隋唐的书法家。其字险劲刻厉,结字端庄,为历代学书的首选楷模,人称“欧体”。 虞世南,唐初书法家。笔体外柔内刚,笔致圆融遒丽。宋版书中有仿效其碑书体。 褚遂良,唐书法家。早期书法,字画奇伟,结体雄浑,宽博方整;晚年书风则变化多端,婵娟婀娜风格异趣。宋版书中的轻细字体,即是源于褚体。 欧阳通为欧阳询之子,与其父同名,有“大小欧阳”之称。其书法继承了父亲的遗范,尤以笔力险劲著称。 薛曜,唐书法家,字体笔画瘦劲挺拔,舒放自若,结字中宫紧收,辐射显著,书如瘦藤,自成一格。对宋代刻版中的瘦体字有一定影响。 颜真卿,唐代大书法家。其楷书端庄雄伟,气势磅礴。其字体平稳谨严、一丝不苟,刚劲秀丽,为后人学书之楷模。颜体对印刷字体的影响很大,历代刻版字体中,都能找到颜体的踪迹。近现代的印刷楷体,也大多有吸纳了颜体的笔势结构。 柳公权,唐代著名书法家。他开创了书法艺术的一代新风,世有“颜筋柳骨”之称。书体笔力挺拔,结字有中心攒聚,四边伸张的气势,继承了颜体及各家之长,而又有所发展。柳体也是历代刻版所常选用之书体。 选用唐代书法家楷书,崇尚欧虞颜柳各名家书体为风范的刻版之风,到宋代更为普遍,至元代,印刷字体在沿袭宋制的同时,也多用赵体,所谓赵体即元代大书法家赵孟頫的字体。 赵孟頫,吸收唐宋各家之长,最后自成一体,成为元代最著名的书法家。赵体成为当时刻版所首选的字体,这是元版书字体的最大特点。 欧阳询(557一641年),汉族,字信本,公元557年出生于衡州(今衡阳),祖籍潭州临湘(今湖南长沙),楷书四大家(欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫)之一。隋时官太常博士,唐时封为太子率更令,也称“欧阳率更”。与同代另三位(虞世南、褚遂良、薛稷),并称初唐四大家。因其子欧阳通亦通善书法,故其又称“大欧”。 他学习王羲之、王献之的书法,自成一体,于平正中见险绝,世称“欧体”。欧阳询楷书法度之严谨,笔力之险峻,世无所匹,被称之为唐人楷书第一。他与虞世南俱以书法驰名初唐,并称“欧虞”。

行书千字文 他的书法成就以楷书为最,笔力险劲,结构独异。其源出于汉隶,骨气劲峭,法度谨严,于平正中见险绝,于规矩中见飘逸,笔画穿插,安排妥贴。楷书以《九成宫醴泉铭》等,行书以《梦奠帖》、《张翰帖》等为最著名。其他书体,也无一不佳,唐张怀瓘《书断》中说: “询八体尽能,笔力险劲,篆体尤精,飞白冠绝,峻于古人,犹龙蛇战斗之象,云雾轻宠之势,风旋雷激,操举若神。真行之朽出于大令,别成一体,森森然若武库矛戟,风神严于智水,润色寡于虞世南。其草书迭荡流通,视之二王,可为动色,然惊其跳骏,不避危险,伤于清雅之致。”

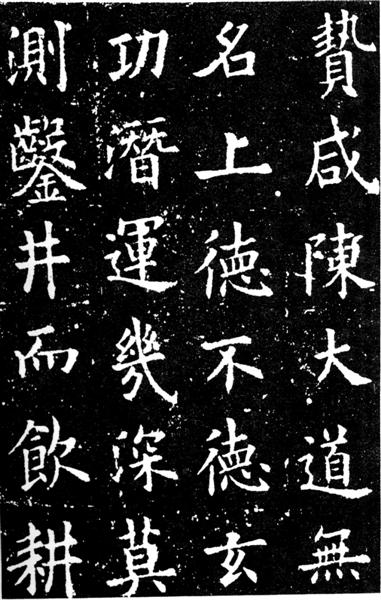

行书千字文 虞世南说他“不择纸笔,皆能如意”。而且他还能写一手好隶书。贞观五年《徐州都督房彦谦碑》就是其隶书作品。他的书法,以隶书为最。究其用笔,圆兼备而劲险峭拔,“若草里惊蛇,云间电发。又如金刚怒目,力士挥拳。”其中竖弯钩等笔画仍是隶笔。他所写《化度寺邑禅师舍利塔铭》,《虞恭公温彦博碑》,《皇甫诞碑》被称为“唐人楷书第一”。他的楷书无论用笔,结体都有十分严肃的程式,最便于初学。后人所传“欧阳结体三十六法”,就是从他的楷书归纳出来的结字规律。他的行楷书《张翰思鲈帖》体势纵长,笔力劲健。墨迹传世,尤为宝贵。 欧阳询的儿子欧阳通,书法一本家传。父子均名声著于书坛,被称为“大小欧阳”。小欧阳《道因法师碑》,隶意更浓,然而锋颍过露,含蓄处不及其父。

欧阳通 书本家传 欧阳询的书法早在隋朝就已声名鹊起,远扬海外。进入唐朝,更是人书俱老,炉火纯青。但欧阳询自己却并不满足于已经取得的成就,依然读碑临帖,精益求精。 传世著名欧书碑刻有: 1、《九成宫醴泉铭》:楷书,是欧阳询的代表作,学欧书多以此为范本,魏征撰文,唐太宗贞观六年(公元623年)立碑。书法严谨峭劲,不取姿嵋之态。

九成宫醴泉铭

2、《虞恭公碑》全称《唐故特进尚书右仆射上柱国虞恭公温公碑》,也称《温彦博碑》:楷书,书此碑文时,已80高龄。唐大宗贞观十一年(公元637年)立碑。

《温彦博碑》 3、《皇甫诞碑》全称《隋柱国左光禄大夫宏议明公皇甫府君之碑》,也称《皇甫君碑》:楷书,是欧阳询年轻时的作品,无立碑年月,碑藏于陕西西安。

4、《化度寺塔铭》全称《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》:楷书,是欧阳询得意的作品,唐贞观五年(公元631年)立。

《九成宫醴泉铭》碑由魏征撰文,记载唐太宗在九成宫避暑时发现泉水之事。此碑立于贞观六年(632)。楷书24行,行49字。碑额阳文篆书“九成宫醴泉铭”6字。碑在陕西麟游。此碑用笔方整,且能于方整中见险绝,字画的安排紧凑、匀称,间架开阔稳健。明赵崡《石墨镌华》称此碑为“正书第一”。 欧阳询最大的贡献,是他对楷书结构的整理。相传欧阳询总结了有关楷书字体的结构方法共三十六条,名为“欧阳询三十六法”,此法虽然掺人了后人所作的若于解释或思考,但其中肯定有很大成分依然是欧阳询的:他的研究已经完全摆脱了不稳定的字形的无规律性的变化,而进入了造型分析的层次,书法结构的成熟观念,至此才算是真正的成立。 行书墨迹有《张翰》、《卜商》、《梦奠》等贴。编有《艺文类聚》一百卷。

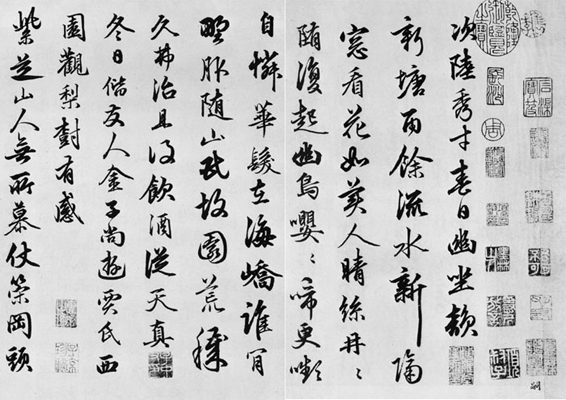

张翰思卢帖

《卜商帖》 《卜商帖》,无款,传为欧阳询书。纸本,纵25.6厘米,横16.6厘米。行书6行,共53字。现藏北京故宫博物院。此帖本是作为《史事帖》而流传的,后来《史事帖》分离流散,此即为其中之一。书法挺拔俊丽,结体严密方劲,确为欧阳询书法之上乘。

|