中国古代的书法艺术,源远流长,博大精深,著名书法家辈出。丰富多采的书体,为印刷字体提供了丰富的营养。 楷书,由隶书过渡、演变而成,汉代的楷隶是楷书的雏形,魏晋时期即有了楷书,当时称为“正书”,又称“真书”,三国时已通用全国。世传魏初钟繇为真书之祖。魏晋南北朝时期,楷书逐步发展,趋于成熟。到了唐代,楷书已达登峰造极。楷书的成熟标志了汉字书体演变过程已全部完成,自唐以后,楷书成为正体字通行全国至今。楷书在中国印刷字体的发展中占据着极其重要的位置。楷书可以称为印刷字体之宗,自印刷术发明以后,楷书体一直作为印刷字体的主流字体,后来出现的宋体、仿宋体、等线体等印刷字体,也多在楷体基础上设计而成。 魏晋南北朝时期是隶书到楷书的过渡阶段,此时书体或以隶为主,兼有楷意;或以楷为主,兼有隶风,形成了一种特有字体。北魏时期的碑刻字体,与同时期的南朝字体有所不同,而更接近于楷体,其 “笔法方健,方圆兼用,结体险峻,笔画斩钉截铁”,后世称为“魏碑”。清代中后期,出现了在魏碑基础上创造而成的一种新魏体——北魏体。后来的铅字字体“新魏体”,即是基于北魏体而设计。 楷书发展到东晋王羲之已经完全成熟。他的楷书被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”、“铁书银钩,冠绝古今”,后世尊称为“书圣”。王献之,王羲之之子,历史上与王羲之并称“二王”。其书体“刚用柔显,华固实增”。 到了隋代,楷书上承王羲之书体遗风,下开唐代楷书盛世。隋唐时期发明了雕版印刷术,楷书作为主流字体成为雕版印刷术初期的首选字体,同时期的书法字体对印刷字体产生了深远的影响。 唐代是书法史上最辉煌的时代,书法艺术达到了历史顶峰,书法家辈出,他们的楷书,吸纳了前代精华,融会贯通,法古而创新,各自成体,成为后世习书的楷模。此时正当印刷术兴起,唐代各家楷书成为刻版的首选字体。 唐代的著名书法家有: 欧阳询,是跨越隋唐的书法家。其字险劲刻厉,结字端庄,为历代学书的首选楷模,人称“欧体”。 虞世南,唐初书法家。笔体外柔内刚,笔致圆融遒丽。宋版书中有仿效其碑书体。 褚遂良,唐书法家。早期书法,字画奇伟,结体雄浑,宽博方整;晚年书风则变化多端,婵娟婀娜风格异趣。宋版书中的轻细字体,即是源于褚体。 欧阳通为欧阳询之子,与其父同名,有“大小欧阳”之称。其书法继承了父亲的遗范,尤以笔力险劲著称。 薛曜,唐书法家,字体笔画瘦劲挺拔,舒放自若,结字中宫紧收,辐射显著,书如瘦藤,自成一格。对宋代刻版中的瘦体字有一定影响。 颜真卿,唐代大书法家。其楷书端庄雄伟,气势磅礴。其字体平稳谨严、一丝不苟,刚劲秀丽,为后人学书之楷模。颜体对印刷字体的影响很大,历代刻版字体中,都能找到颜体的踪迹。近现代的印刷楷体,也大多有吸纳了颜体的笔势结构。 柳公权,唐代著名书法家。他开创了书法艺术的一代新风,世有“颜筋柳骨”之称。书体笔力挺拔,结字有中心攒聚,四边伸张的气势,继承了颜体及各家之长,而又有所发展。柳体也是历代刻版所常选用之书体。 选用唐代书法家楷书,崇尚欧虞颜柳各名家书体为风范的刻版之风,到宋代更为普遍,至元代,印刷字体在沿袭宋制的同时,也多用赵体,所谓赵体即元代大书法家赵孟頫的字体。 赵孟頫,吸收唐宋各家之长,最后自成一体,成为元代最著名的书法家。赵体成为当时刻版所首选的字体,这是元版书字体的最大特点。

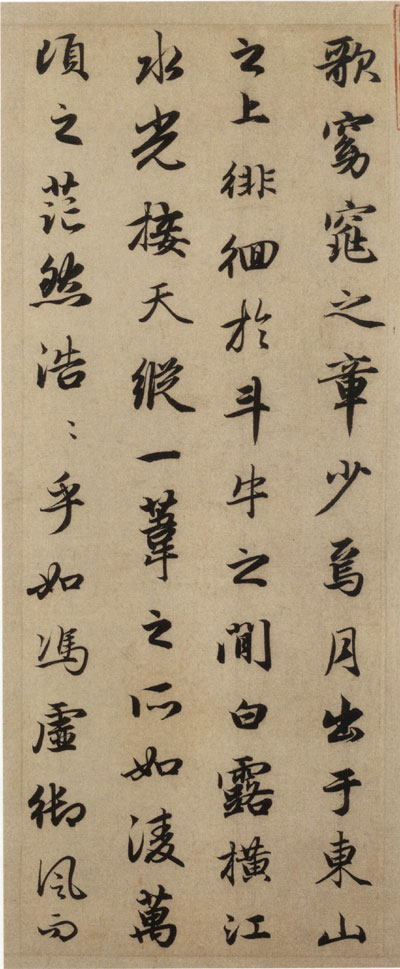

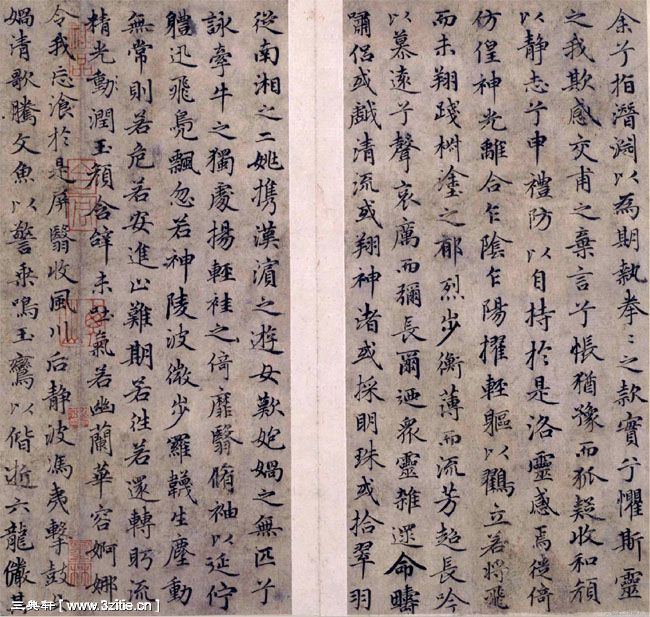

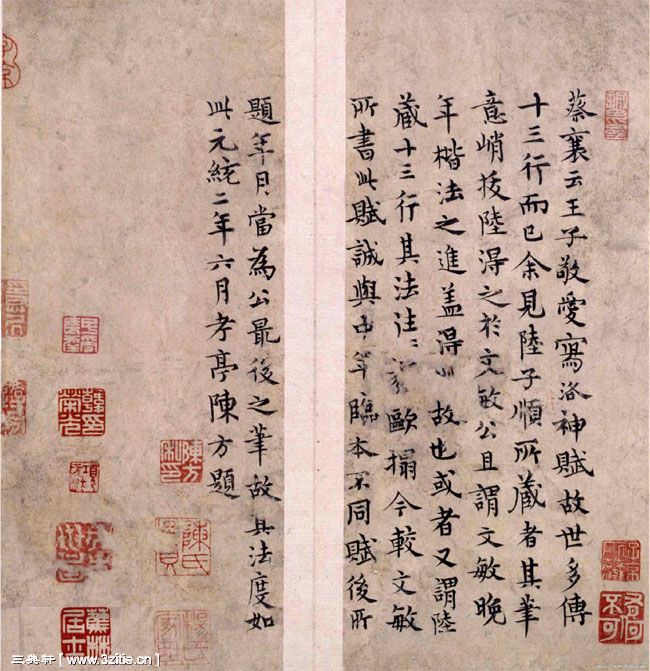

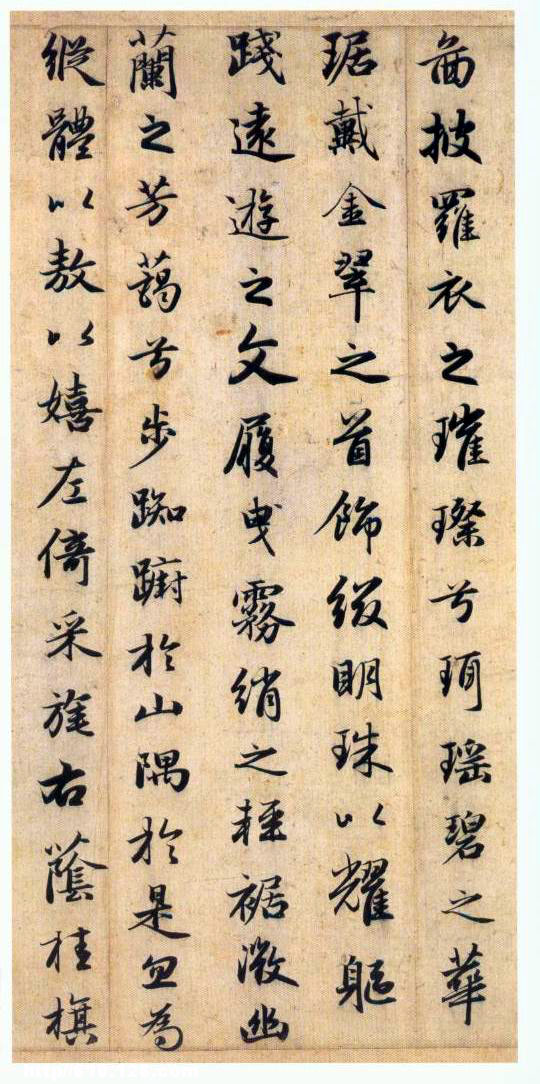

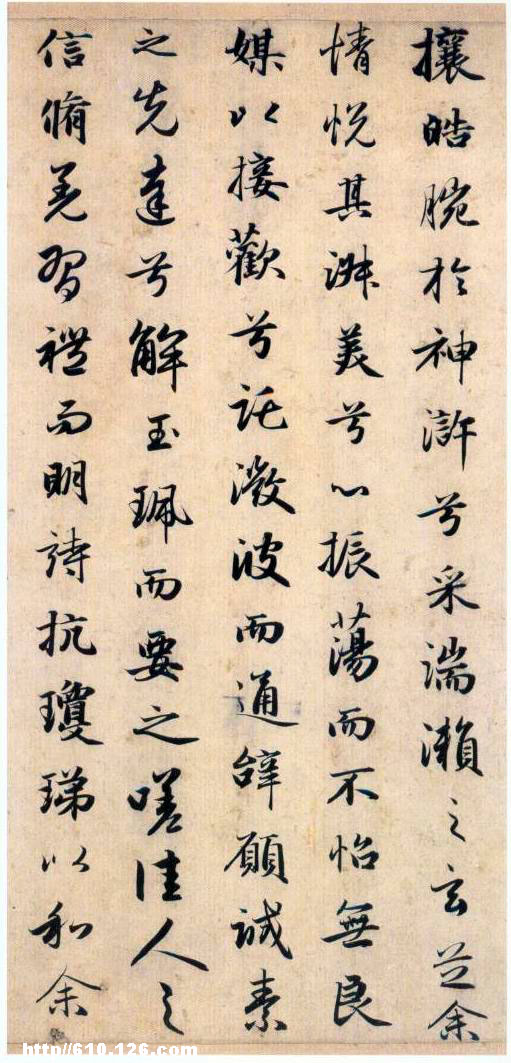

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪,松雪道人,又号水精宫道人、鸥波,中年曾作孟俯,汉族,吴兴(今浙江湖州)人。元代著名画家,楷书四大家(欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫)之一。赵孟頫博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。特别是书法和绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。他也善篆、隶、真、行、草书,尤以楷、行书著称于世。 赵孟頫系宋太祖赵匡胤十一世孙,秦王德芳之后也;五世祖秀安僖王子偁,四世祖崇宪靖王伯圭。高宗无子,立子偁之子,是为孝宗,伯圭,其兄也,赐第于湖州,故孟頫湖州人。 曾祖师垂,祖希永,父与告,仕宋,皆至大官;入国朝,以孟頫贵,累赠师垂集贤侍读学士,希永太常礼仪院使,并封吴兴郡公,与集贤大学士,死后被元英宗追封为魏国公,谥文敏。 赵孟頫一生历宋元之变,仕隐两兼,他虽为贵胄,但生不逢时,青少年时期南宋王朝已如大厦将倾,他在坎坷忧患中度过。 他的父亲赵与告官,至户部侍郎兼知临安府浙西安抚使,善诗文,富收藏,给赵孟頫以很好的文化熏陶。但赵孟頫十一岁时父亲便去世了,家境每况愈下,度日维艰。 宋灭亡后,归故乡闲居。元至元二十三年(1286年)行台恃御史程钜夫“奉诏搜访遗逸于江南”,赵孟頫等十余人,被推荐给元世祖忽必烈,初至京城,赵孟頫立即受到元世祖的接见,元世祖赞赏其才貌,惊呼为“神仙中人”,给予种种礼遇,被任命为从五品官阶的兵部郎中,两年后任从四品的集贤直学士。至元二十九年 (1292)出任济南路总管府事;在济南路总管任上,元贞元年(1295),因世祖去世,成宗需修《世祖实录》,赵孟頫乃被召回京城。 可是元廷内部矛盾重重,为此,有自知之明的赵孟顺便借病乞归,夏秋之交终于得准返回阔别多年的故乡吴兴。赵孟頫在江南闲居四年,无官一身轻,闲情逸致与鲜于枢、仇远、戴表元、邓文原等四方才土聚于西子湖畔,谈艺论道,挥毫遣兴,过着与世无争的宁静生活。 大德三年 (1299),赵孟頫被任命为集贤直学士行江浙等处儒学提举,官位虽无升迁,但此职不需离开江南,与文化界联系密切,相对儒雅而闲适,比较适合赵孟頫的旨趣,他一直干了十一年。 至大三年(1310),赵孟頫的命运发生了变化。皇太子爱育黎拔力八达在儒师太子副詹事王约的影响下对他发生了兴趣,拜赵孟頫翰林侍读学士,知制诰同修国史,次年五月,爱育黎拔力八达即位,是为仁宗。他登基后不久,立即将赵孟頫升为从二品的集贤侍讲学士、中奉大夫。 延祐三年(1316),元仁宗又将赵孟頫晋升为翰林学士承旨、荣禄大夫,官居从一品。至此,赵氏政治地位达到了一生中的顶峰。由于仁宗的青睐和赵氏艺术的出类拔萃,赵孟頫晚年名声显赫,夏文彦《图绘宝鉴》盛赞他“荣际王朝,名满四海”。赵孟頫在元朝文人中最为显赫。 在绘画上,山水、人物、花鸟、竹石、鞍马无所不能;工笔、写意、青绿、水墨,亦无所不精。他在我国书法史上已占有重要的地位。 《元史》本传讲,“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今,遂以书名天下”。元鲜于枢《困学斋集》称:“子昂篆,隶、真、行、颠草为当代第一,小楷又为子昂诸书第一。” 其书风遒媚、秀逸,结体严整、笔法圆熟、世称“赵体”,与颜真卿、柳公权、欧阳询并称为楷书“四大家”。他被称为是王羲之二代。 赵孟頫是一代书画大家,经历了矛盾复杂而荣华尴尬的一生,他作为南宋遗逸而出仕元朝,对此,史书上留下诸多争议。“薄其人遂薄其书”,贬低赵孟頫的书风,根本原因是出自鄙薄赵孟頫的为人。 尽管很多人因赵孟頫的仕元而对其画艺提出非难,但是将非艺术因素作为品评画家艺术水平高低的做法,是不公正的。 鉴于赵孟頫在美术与文化史上的成就,1987年,国际天文学会以赵孟頫的名字命名了水星环形山,以纪念他对人类文化史的贡献。散藏在日本、美国等地的赵孟頫书画墨迹,都被人们视作珍品妥善保存。 赵孟頫传世书迹较多,代表作有《千字文》、《洛神赋》、《汲黯传》、《胆巴碑》、《归去来兮辞》、《兰亭十三跋》、《赤壁赋》、《道德经》、《仇锷墓碑铭》等。著有《尚书注》、《松雪斋文集》12卷等。 元.赵孟頫 兰亭序十三跋

洛神赋1

孟頫所作《黄钟·人月圆》“一枝仙桂香生玉,消得唤卿卿。缓歌金缕,轻敲象板,倾国倾城。几时不见,红裙翠袖,多少闲情。想应如旧,春山澹澹,秋水盈盈。” 孟頫所作《仙吕·后庭花》“清溪一叶舟,芙蓉两岸秋。采菱谁家女,歌声起暮鸥。乱云愁,满头风雨,戴荷叶归去休。” 赵子昂的山水,取法董源和李成,人物、鞍马师李公麟和唐人法,亦工墨竹和花鸟,均以笔墨苍润见长,以飞自法画石,以书法笔调写竹。突破了南宋画院,打破了马夏江山的“清一色”局面。他画的花鸟,成为以后的范本。他的画作,遗存的有《重汉叠嶂图》卷(在台湾),《双松平远图》卷(在美国〕,《鹊华秋色图》卷(在台湾),《秋郊饮马图》卷(在北京故宫博物院),《红衣罗汉》图卷(在东北)。其《人骑图》,人物雍和,意态从容,很有韵味。

元.赵孟頫 鹊华秋色图

明人王世贞曾说:“文人画起自东坡,至松雪敞开大门。”这句话基本上客观地道出了赵孟頫在中国绘画史上的地位。无论是研究中国绘画史,还是研究中国文人画史,赵孟頫都是一个不可绕开的关键人物。如果说,唐宋绘画的意趣在于以文学化造境,而元以后的绘画意趣更多地体现在书法化的写意上,那末,赵孟頫在其间起到了桥梁作用。如果说,元以前的文人画运动主要表现为舆论上的准备,元以后的文人画运动以其成功的实践逐步取代正规画而演为画坛的主流,那末,引发这种变化的巨擘仍是赵孟頫。 作为一位变革转型时期承前启后的大家,赵孟頫有以下几方面突出的成就为前人所不及: 一是他提出“作画贵有古意”的口号,扭转了北宋以来古风渐湮的画坛颓势,使绘画从工艳琐细之风转向质朴自然。 二是他提出以“云山为师”的口号,强调了画家的写实基本功与实践技巧,克服“墨戏”的陋习。 三是他提出“书画本来同”的口号,以书法入画,使绘画的文人气质更为浓烈,韵味变化增强。 四是他提出“不假丹青笔,何以写远愁”的口号,以画寄意,使绘画的内在功能得到深化,涵盖更为广泛。 五是他在人物、山水、花鸟、马兽诸画科皆有成就,画艺全面,并有创新。 六是他的绘画兼有诗、书、印之美,相得益彰。 七是他在南北一统、蒙古族入主中原的政治形势下,吸收南北绘画之长,复兴中原传统画艺,维持并延续了其发展。 八是他能团结包括高克恭、康里子山等在内的少数民族美术家,共同繁荣中华文化。

|