李村镇(Li cun zhen),位于鹿泉市北部,镇机关驻地距鹿泉市城区中心14.8千米。1996年1月,李村镇和秦庄乡合并为李村镇。李村系历史悠久的乡镇之一,历来为县北政治、经济、文化中心。

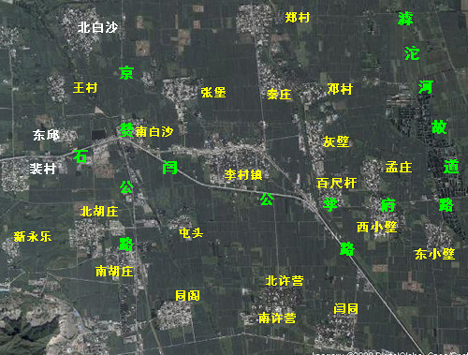

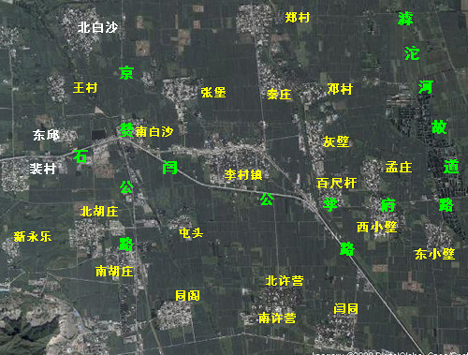

现李村镇境域东隔滹沱河与灵寿县、正定县相望,南和大河镇接壤,西与宜安镇搭界,北与黄壁庄镇为邻,总面积65平方公里。

两个乡镇合并后辖李村、阎同、南许营、北许营、南白沙、张堡、王村、南胡庄、北胡庄、同阁、屯头、百尺杆、新永乐、秦庄、郑村、灰壁、邓村、邓庄、前东毗、后东毗、孟庄、西小壁、东小壁23个行政村。全镇9728户,33421人,其中男性17175人,女性16246人;土地38868亩,林地4600亩。

建材行业和特色农业在这里有一定基础。

2005年度,工农业总产值完成24.5亿元,总收入实现27.1亿元,财政收入入库1100万元,人均纯收入达到4861元。

石阎公路(石家庄至山西阎庄,经平山县和岗南水库)在本镇东西向经过;

京赞公路(北京至赞皇县)在本镇南白沙和石阎公路垂直相交;

京赞公路复线始于鹿泉市翠巍山西,经郑村、秦庄到李村和石阎复线连接。

石家庄市五七路在本镇百尺杆和石阎路连接;

本市双通路在镇域南部东连石阎路西接京赞路。

石家庄市大郭村至平山县宋家峪的地方铁路在本镇南胡庄有车站。

西有九里山,矿产资源丰富。

石津运河在域内东部经过;

古运河在域内西部经过;

引岗渠、源泉渠、计三渠在域内西部穿行。

李村镇依山傍水,资源丰富,交通方便,民风敦厚。这里深厚的文化底蕴和优良的革命传统,为这块宝地蕴藏着巨大的发展潜力。

区划归属

一、清.光绪四年(1878年)《获鹿县志》记载,属“毕村社领村十三,北许营、阎同、北胡家庄、屯头、北李村、岸下小壁、百尺杆、孟家庄、灰壁、邓村、郑村、北秦家庄、东毗”。“德政坊社领村三,北故城、同阁、南胡庄”中其中两个村。南白沙、张堡、王村及新永乐原属平山县。

二、民国初期属第六区即李村区,大概辖李村、百尺杆、屯头、(南、北)许营、阎同、南胡庄、北胡庄、同阁;(前、后)东毗、秦家庄、郑村、邓村、灰壁、小壁村(含孟家庄);北故城、南故城、孟同、双庙、曲寨、邵营、邵营庄、山后、封庄等村。

三、抗日战争前期

民国二十六年(1937年)10月11日,日军占领获鹿县,不久,中共北方局撤销平汉线省委,以正太铁路为界,成立冀晋豫省委和晋察冀省委,获鹿县平汉铁路以东部分先后和正、藳、栾组合,这样获鹿县便被分为三块。

1、1937年冬季,中共晋察冀省第四地方委员会(下称四地委),向获鹿县路北派出工作团。工作团到达不久,就在东焦村与日军遭遇。由于工作团难以立足,四地委即将其撤销。之后,井陉、平山两县工作团经常深入获鹿县路北开辟工作。

2、1938年夏季,在牛山村成立平(山)获(鹿)办事处。

3、1938年秋,四地委撤销平获办事处,成立中共井(陉)获(鹿)联合县委和县政府。

4、1939年秋,四地委重新组织了获鹿县路北工作团,设三个小组。第一组负责扩兵,组织武装;第二组负责群团组织的组建工作;第三组负责政权建设工作。青纱帐一落,工作团就撤出了获鹿县路北。

5、1939年1 0月井获分设,成立中共获鹿(路北)县工作委员会和抗日政府,至1940年8月。

书记齐计三,县长先有崔德清担任,后有齐计三兼任,秘书朱清儒,公安局长阎振铎。

机关常驻获鹿县的王屋沟、胡庄、同阁等村,隶属于晋察冀边区党委和行署领导。

活动范围北至李村、白砂一带,东至大河、落凌一带,南至封庄一带,西至黄岩、栈道一带。

6、1940年春,获鹿路北县计划设立三个区,后因大河一带条件不具备,只成立了一区、二区,只建立了政权组织。

一区,李村、故城一带村庄,区长马鸣华。

四、抗日战争中后期

1940年初,日军对冶河以东地区各县实行了分割控制。8月,中共晋察冀四地委为了开辟获鹿、平山、井陉、正定四县接壤地带的抗日工作,决定将地处滹沱河以南,正太铁路以北,冶河以东,平汉铁路以西三角地带的获鹿县路北、平山县城东十六区、井陉县河东三区全部和四区之一部、正定县的大河一带合并建立新政区,并将这一新政区命名为建屏县,随即撤销获鹿(路北)县。

1940年8月13日,中共建屏县委和建屏县政府在牛山村成立,机关驻地先后在牛山、上三汲、北七汲、庄沟、小陈庄、西回舍、封城等村,对外称派报社,先后七个区设置。

1940年8月——1945年11月李村一带(原黄壁庄乡、秦庄乡、李村镇)属第四区,所辖村庄由1942年的10个村,1945年初增加到20个村。辖南白沙、北白沙、王村、张堡、北庄、沿村、田村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、李村、百尺杆、秦家庄、东毗前街、东毗后街、郑村、邓村、灰壁、小壁等村。

五、解放战争时期

1945年11月,中共冀晋区第四地方委员会、冀晋区第四行政督察专员公署,在牛山村建立中共获鹿(路北)县委和获鹿(路北)县政府。机关先后驻牛山、马山、宜安、南鲍庄、北鲍庄、西鲍庄、李村等地,县委对外称政治部,先后下辖七个区,第四区即李村区。辖南白沙、北白沙、王村、张堡、北庄、沿村、田村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、李村、百尺杆、秦家庄、东毗前街、东毗后街、郑村、邓村、灰壁、小壁等村。

六、解放以后

1947年11月6日,中国人民解放军解放获鹿,获鹿县将251个村划为10个区。

四区驻李村,辖李村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、田村、北庄、沿村、北白沙、南白沙、张堡、秦家庄、前东毗、后东毗、郑村、邓村、灰壁、小壁、百尺杆、屯头、许营、阎同22村。

七、建国以后

1949年10月至1950年1月20日设九个区及城关区

第四区,驻李村,辖李村、张堡、南白沙、北白沙、北庄、沿村、田村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、前东毗、后东毗、郑村、邓村、灰壁、小壁、秦庄、百尺杆、阎同、许营、屯头22个行政村。

1950年1月——5月八区设置

第四区,驻李村,辖李村、张堡、南白沙、北白沙、北庄、沿村、田村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、前东毗、后东毗、郑村、邓村、灰壁、小壁、秦庄、百尺杆、阎同、许营、屯头、高家窑、王屋、天井沟、岭口、于家庄、牛山、东焦、宜安、东鲍庄、西鲍庄、南鲍庄、北鲍庄,马山、新寨、裴村、北胡庄、南胡庄、王村、同阁41个行政村。

1950年6月——1953年夏六区设置

第四区,驻李村,辖李村、张堡、南白沙、北白沙、北庄、沿村、田村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、前东毗、后东毗、郑村、邓村、灰壁、小壁、秦庄、百尺杆、阎同、许营、屯头、高家窑、王屋、天井沟、岭口、于家庄、牛山、东焦、宜安、东鲍庄、西鲍庄、南鲍庄、北鲍庄、马山、新寨、裴村、北胡庄、南胡庄、王村、同阁41个行政村。

1953年5月——1956年7月,全县下设6区(镇)和57个乡5个乡级镇

第四区设12个乡镇辖40个村

李村镇,辖李村。

北许营乡,辖北许营、南许营、阎同。

南胡庄乡,辖南胡庄、北胡庄、同阁、屯头。

宜安乡,辖宜安、牛山、裴村、王屋。

东焦乡,辖东焦、于家庄、岭口。

马山乡,辖马山、东鲍庄、西鲍庄、南鲍庄、北鲍庄、新寨。

北白沙乡,辖北白沙、南白沙、王村、张堡。

沿村乡,辖沿村、北庄、田村。

上黄壁乡,辖上黄壁、下黄壁、黄壁庄。

东毗乡,辖前东毗、后东毗、上吕。

秦庄乡,辖秦庄、灰壁、郑村、邓村。

小壁乡,辖小壁、百尺杆。

1956年7月,撤区并乡全县下设24(后改为22)个乡(镇)

李村乡,辖李村、许营、阎同、南白沙、北白沙、张堡、王村、南胡庄、北胡庄、同阁、屯头、百尺杆12村。

秦庄乡,辖秦庄、灰壁、郑村、邓村、小壁、前东毗、后东毗7村。

此时,各村先后成立农业互助组、初级农业生产合作社、高级农业生产合作社。

八、人民公社时期

1958年8月,全县成立5人民公社。

李村一带为第四人民公社(原四区范围),驻李村,9月25日改为东风人民公社,1959年4月改为李村人民公社,村的名称为——村生产大队。下设李村、东焦、白沙、胡庄、牛山、马山、秦庄、田村8个管理区,辖40个村(大队)。

1958年11月6日,获鹿县与井陉县合并,接受井陉县领导。

1958年12月11日,井陉、获鹿分设,获鹿县管辖部分改为石家庄市获鹿区。

1960年3月,石家庄专、市合并,撤销石家庄市获鹿区,改为井陉县领导。

1960年6月,从井陉县析出,改受石家庄市桥西区领导。

1960年2月26日,从李村公社划出马山、新寨、东、西、南、北四鲍庄、北白砂、田村、沿村、黄壁庄、上黄壁、下黄壁、上吕、北庄和灵寿县划出的东、中、西王角、牛成、东洼、西洼成立黄壁庄公社,属石家庄市桥西区领导。

1961年4月公社规模划小,将西部9个村划归宜安(原牛山)公社,西北部11个村划归马山公社,东部秦庄、郑村、灰壁、 |