人民的利益高于一切

发布日期:2013年08月31日

资料来源:石家庄新闻网石家庄日报2013.8.23

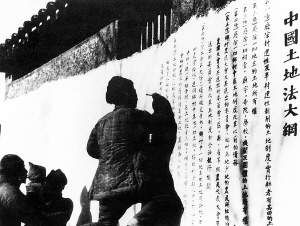

1947年,全国土地会议在西柏坡召开,中国历史上第一个彻底反封建的《土地法》诞生。图为农民在墙上书写《中国土地法大纲》。

为民务实—— 一切以人民的利益为转移

西柏坡时期,中国共产党之所以能够得到广大人民群众的真心拥护,就在于始终坚持全心全意为人民服务的优良传统和高尚品德。中国共产党切实地做到了从群众中来,到群众中去,全心全意为人民谋利益。

党中央撤离延安以后,在向华北转移的路上,刘少奇为了了解前一年中央颁布“五四”指示的落实情况,他不断地走进村子,向群众了解情况。当他看到许多百姓一贫如洗,四处乞讨,一家八九口人共穿一套烂衣服、共盖一床破被子时,他就想,是不是中央的政策存在着什么问题。他一见农民就问:“你们村里农民分地了吗?是什么标准?满意吗,觉得有什么问题……”切实地为老百姓着想。他还告诉身边的工作人员,“我们为人民服务,就要对人民负责,就要通过我们的努力让老白姓过上好日子”、“咱们共产党就是为人民办事的,如果无利于人民,我们自己就宣布取消解散好了”。

1947年7月17日,全国土地会议在西柏坡开幕。会场设在西柏坡恶石沟沟口小河边的打麦场上。整个会场布置得简朴庄严,既无会标,也无口号,更无麦克风和扩音设备。中央工委给每个参加会议的代表发了一个小凳子,开会时带着坐,散会带回去。全国土地会议制定并颁发实施了中国历史上第一个彻底反封建的《中国土地法大纲》。各解放区的农民迅速投身于土改运动的暴风骤雨之中。“三十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”是多少中国农民千百年来的梦想。轰轰烈烈的土改让全国三亿多农民分得7亿多亩土地,成为了土地的主人,他们积极发展生产,拥军支前。

有一天,在西柏坡毛主席与翻身农民闲聊时问道:“生产上有什么困难吗?”老乡们说:“俺们翻了身,总想琢磨个多打粮食的道道儿。”毛主席听了连连说好,并给大家讲了延安农民组织变工队的情况,讲了互助合作的好处。说得大家满心欢喜。这个说,这回可有了道儿!那个说,咱可有奔头啦!老乡们高兴地对毛主席说:“我们坚决按您指的路走。”不久,西柏坡就出现了第一个拨工组。

当家作主——发动群众参与政权建设

西柏坡时期是中国共产党与人民群众联系最紧密的时期之一。中国共产党不仅在制定各种政策、制度时以人民利益为出发点,更注重依靠群众,广泛发动群众,通过参与政权的形式从根本上保证人民的根本利益。

解放战争开始后,一些地方组织了贫农团和农会作为临时性的基层政权,并以此为基础建立了区、村(乡)两级人民代表会议,作为区、村(乡)两级的权力机关。毛泽东充分肯定了这一做法,他指出:“在反对封建制度的斗争中,在贫农团和农会的基础上建立起来区、村(乡)两级人民代表会议,是一项极可宝贵的经验”、“我们曾经打算在各地农村中,在其土地改革任务大致完成以后再去建立人民代表会议。现在你们的经验以及其他解放区的经验,既已证明就在土地改革斗争当中建立区、村(乡)两级人民代表会议及其选出的政府委员会,是可能的和必要的,那么,你们就应当这样做。在一切解放区,也就应当这样做。在区、村(乡)两级人民代表会议普遍建立起来的时候,就可以建立县一级的人民代表会议。有了县和县以下的各级人民代表会议,县以上的各级人民代表会议就容易建立起来了。”土地改革使占全国人口85%以上的人民翻了身,真正实现了民主为民。

1948年6月30日,中共中央华北局发出了《关于召开华北临时人民代表大会的通知》。为了开好这次会议,广泛听取党外民主人士的意见,刘少奇同志专门指示:“会期可延长到十天以上,以便党外人士讲话。”同年8月7日至19日,华北临时人民代表大会在石家庄召开。出席这次大会的代表542人,其中党员376人,非党人士166人。之所以称它是临时代表大会,主要是因为参加会议的代表不是采取普选的方式产生的,而是由各地、各团体用推选的办法产生的。董必武在大会开幕词中说,这次大会是中国民主革命历史中划时代的一次大会,它虽然是临时的,一个地区的,但是没有民族、信仰、性别的歧视,人民的权利受到充分的尊重,它将成为全国人民代表大会的前奏和雏型。

可见,中国共产党民主、为民,从根本上广泛发动群众保护自己的财富,充分显示了一心为民的服务宗旨,成为推进历史车轮前进的最大动力。

情感相依——始终与百姓心连心

“太阳光辉照我身,人民领袖爱人民,永远跟党干革命,海枯石烂不变心。”这首诗不是出于什么诗词大家,而是西柏坡村的一位老贫农闫大叔写的,他写出了西柏坡时期我们的领袖伟人在点滴之中的时刻践行。他们胸怀宽广心中装着天下安宁,他们又细致入微体贴百姓冷暖。

1948年的一天,毛主席乘吉普车去西柏坡,路上遇见一位农妇带着因发高烧而奄奄一息的孩子。毛主席赶紧招呼自己的保健医生过去察看。医生对毛主席说,要把孩子救活需要用药,而且这种药只剩一支了,是保您的。毛主席说,当务之急救孩子要紧。当药物注射进孩子体内,过了不大一会儿,孩子就睁开了眼睛,轻轻地叫了一声“娘……”,一代伟人落下两行热泪……党的每一位领导人,都有着深厚的人民情怀,在他们心中,人民高于一切。

西柏坡时期,董必武在工作之余,喜欢到村外散步,望着光秃秃的山岭,想到了山区的绿化。于是首先带头,在工作的闲暇,扛着镢头,到水塘边上刨出一块块石头,又从别处背来一筐筐土,终于垦出了一块一分五厘大小的土地。地开好后,播进了槐树种。一天,董必武挑起水桶,要去给树苗浇水。警卫员小郑说:“您工作够累的了,我去浇,您休息一会儿吧。”董必武说:“办公累了,一搞体力劳动,脑子休息过来得更快。”小郑说:“干点别的活儿就可以了,费这么大劲儿,育树苗有什么用?咱们又不在这里长住下去。”董必武耐心地说:“树苗用途可大了,革命胜利了,要进行社会主义建设,用木料的地方多着哩。俗话说,前人栽树,后人乘凉。咱在这里是住不长,可西柏坡的群众住得长,咱走了,他们可以用这树苗绿化山区,怎会是白费劲儿,你说对不对?”第二天早晨,小郑挑起水桶,朝塘边的苗畦奔去……

在西柏坡,中国共产党人始终把百姓利益和冷暖挂在心上,这样点点滴滴的事例不胜枚举,如:周恩来雨夜救亲人,董必武救病危小孩,朱德赔老乡鸭子等等,都是我党心系百姓,始终关心百姓疾苦的典型事例。

孔子曰:“夫君者舟也,人者水也。水可载舟,亦可覆舟。”毛泽东曾经指出:“共产党人的一切言论行动,必须以合乎最广大人民群众的最大利益,为最广大人民群众所拥护为最高标准。” 在西柏坡,中国共产党全心全意为人民谋利益,一切为了人民,一切依靠人民,把人民的利益作为根本出发点和落脚点,得到广大人民群众的真心拥护。

今日,本报推出“坚持和弘扬‘两个务必’特别报道”第四篇:为民务实。

纵观中国共产党90余年历史,其实就是一部与人民生死与共、患难相依的历史,也是一部立党为公、执政为民的历史。西柏坡时期,中国共产党将为民务实的民本精神深深镌刻于西柏坡精神之中。现在,“从群众中来,到群众中去”、“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”、“以民为本,政通人和”等论述以及目前广泛开展的群众路线教育实践活动,都充分显示着新的历史时期以民为本思想的重要性。时代不同,但本色依然。处于社会转型期的当下,面对复杂多变的国际形势,要实现中国梦,更需要心系人民、心系百姓,以博大的为民情怀来推进历史车轮的继续前进。(群众路钱教育之四)

本报记者祁鹏娜 通讯员 李卫康/文 |