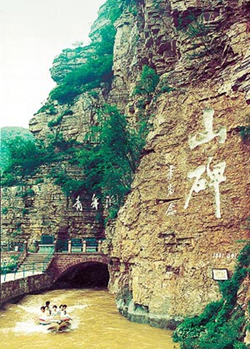

红旗渠概况 1960年2月10日红旗渠动工,1969年7月竣工,历时10年,时任县委书记杨贵。为建设红旗渠,林县人民献出了81位英雄儿女的生命。在艰难的施工条件下,奋战于太行山悬崖绝壁上,逢山凿洞、遇沟架桥,修建总干渠长70.6公里。另外,修建一干渠39.7公里,二干渠47.6公里,三干渠10.9公里,总干渠和三条干渠总长168.8公里。 另外,分干渠6条,长135.3公里;支渠51条,长524.2公里;斗渠290条,长697.3公里,合计总长1525.6公里。 红旗渠与南京长江大桥一道被周恩来总理自豪地誉为“新中国的两大奇迹”。 红旗渠源头,位于山西省平顺县石城镇崔家庄村下的浊漳河。 河道中横卧着一道拦河坝,拦河坝东20米处是一座跨越漳河的大桥,名叫漳安桥。拦河坝长70米,高3.5米,底宽13米。就是这道大坝拦住了漳河水,使其驯服地流入红旗渠的引水洞内。 1960年2月10日,任村营的500名男女民兵在这里打响了第一炮,经过一个多月的艰苦劳动,完成了一、二级截流工程,清一色的石坝从两侧伸向河心,留下了10多米宽的龙口。河水奔腾咆哮,人们投入的一块块石头,一筐筐石渣,一个个沙袋,直至200公斤重的大石头,都被激流冲得无影无踪。这时,40多名共产党员、共青团员和普通民兵,高喊口号,跳进冰冷的激流,臂挽臂,肩并肩,手拉手,排成道道人墙,用血肉之躯保障了大坝截流顺利进行。 另外主要工程有: 1、青年洞,在任村镇卢家拐村西,是红旗渠点睛之笔,距分水岭20公里,距林州市区39公里。1962年2月动工,1961年7月15日竣工。洞长616米,券砌洞脸后长626米,高5米,宽6.2米,流量23立方米/秒。1973年郭沫若题写‘青年洞“三字。 2、空心坝,在任村镇白家庄村西。露水河支流短浊河上。1960年2月动工,中间停工两次,1964年4月5日竣工。坝长166米,底宽20.3米,顶宽7米,高6米,基深1--2米,呈弓形,内设双孔涵洞,单孔宽3米高4.5米,总流量23立方米/秒。 3、南谷洞渡槽,在南谷洞水库下游700米处,横跨露水河。1960年2月15日动工,1961年8月15日竣工。长130米,宽11.42米,高11.4米,基深2--3米,单跨9米,拱券厚0.5米,共十孔。渡槽挡水墙高4.3米,底宽6.2米,流量23立方米/秒。 4、总干渠分水闸,在分水岭村的新乡--河口公路东侧距林州市区19公里。长6.5米,高12米,宽13.5米。15吨起闭机三台,一干渠为双孔,二干渠为单孔,孔宽均为2.5米。闸房上悬空有郭沫若手书”红旗渠“三个大字。 1973年建成纪念亭,有赵扑初“红旗渠纪念亭”匾牌。 5、桃园渡槽,在一干渠桃园村附近,横跨桃园河,1965年9月25日动工,1966年4月1日竣工。长100米,宽6米,最高24米,共7孔,孔跨8米,拱券厚0.5米,槽墙高2.7米、底宽2米、顶宽1米,流量6.8立方米/秒。槽顶为混凝土桥板,路面宽4.6米,渡槽上连涵洞100米,下接涵洞170米。 6、红英汇流,系一干渠与英雄渠汇流的地方,在合涧镇西。英雄渠建于1958年,到汇流处11.4公里,流量8立方米/秒。1966年4月一干渠竣工通水。红英汇流至油村改称红英干渠。 7、夺丰渡槽,在河顺镇东皇墓村东北。1965年12月1日动工,次年4月5日竣工。总长413米,宽4米,最高14米,单跨5米,共50孔,分为上下两段,上段17孔,长172米;下段33孔,241米。渡槽过水断面高1.8米,宽1.7米,流量2.7立方米/秒。 8、曙光洞,在下砚科村南--东卢家寨村东。1964年11月17日动工,1966年4月5日竣工。该洞是第三干渠穿过卢寨岭的隧洞,全长3898米,宽2米,高2米,流量3.1立方米/秒,是红旗渠最长的隧洞,开凿竖井34个,其中20米以上的有23个,最深18号竖井61.7米。 9、曙光渡槽,在东岗村东4公里的丁冶岭上。是第三支渠的重要建筑物,1969年4月2日动工,当年6月25日竣工,全长550米,最高16米,底宽5.4米,顶宽3.5米,共20孔,中三孔跨度10米,其余为8.5米,流量1立方米/秒。 源头争水架炮轰 红旗渠隐现的断流危机,既是该地区水资源匮乏的直接体现,也是相关省份之间分水难题的现实反映。 1991年,武家水村遭遇连续十个月的大旱,村民集资打了582米深机井才见到水。每家在院子中挖出一口数米深的水窖,每半年蓄水一次。2011年,盘绕武家水村的三干渠已断流近20年,通往农田的渠道被填平或杂草掩埋。 1997年首次出现断流;年引水量逐年减少,直至减少到最初的零头。其后便挥之不去。时间最长的一次发生在2002年,当时这条 “人工天河”76天无水。 红旗渠建成后的上世纪六十年代,年引水量达3.7亿立方米;到上世纪七、八十年代,年均引水量下降了1亿多立方米;1990年到1998年,其年均引水量只有1.4亿立方米;1998年到2000年的3年间才引了2.1亿立方米的水,年平均引水量为0.7亿立方米,仅相当于建成初期的零头。 红旗渠建成之后,河北省、山西省一些县市或乡镇,也在漳河上游沿岸修建了许多蓄水、引水的水利工程。随着社会经济的发展和水资源的日益短缺,漳河沿岸的水事纠纷屡屡发生,影响了漳河上游地区的安定团结和经济发展,这里成为全国水事矛盾最尖锐的地区之一。最为惨烈的一次冲突发生在1992年8月22日夜,河北涉县白芟村的几十位村民来到林州盘阳村,用数百公斤烈性炸药炸开了总干渠,红旗渠为此决口断流,盘阳村被洪水冲击房倒屋塌。炸渠之前,两村数百名村民在掩体中互开土炮。 为加强对漳河上游部分河段的统一管理,妥善解决这一地区旷日持久的水事矛盾,1992 年9月,国务院漳河水事协调会议决定,成立漳河上游管理局。漳河上游管理局于1993年3月正式成立,设在河北省邯郸市,建制为地市级,隶属于水利部海河水利委员会。其主要职责是: 对浊漳河侯壁水电站以下、清漳河匡门口水文站以下至漳河干流观台水文站以上,三省边界地区的108公里河段,实行统一管理; 河段实行统一规划、统一治理、统一调度、统一管理,行使河道主管机关职责; 按照国务院批准的《漳河水量分配方案》,对漳河水资源进行优化调度,实施取水许可管理,按照协调的结果,红旗渠可取浊漳河水的50%,安阳跃进渠和河北的渠道分别可取25%的水,漳河水不过7个流量(比较好的情况下有10个流量的水,特别干旱的时候只有4、5个流量的水),他们各自能分多少水呢,根据多年的统计,至少也要三、四十个流量的水才能满足四大灌区(指红旗渠、跃进渠、大跃峰渠、小跃峰渠四区涉及的灌溉区域)的需要,而各大灌区的引水设计能力在100个流量; 依法协调山西、河北、河南三省的漳河水事纠纷; 负责水利工程的项目审批,组织河道的综合开发治理; 协助地方政府搞好防汛,发展节水事业等。该局在漳河上游沿河地区设有三个河道管理处,河道管理一处在山西省平顺县石城镇的红旗渠源头,河道管理二处在河南省林州市任村镇,河道管理三处在河北省涉县邰庄。 |