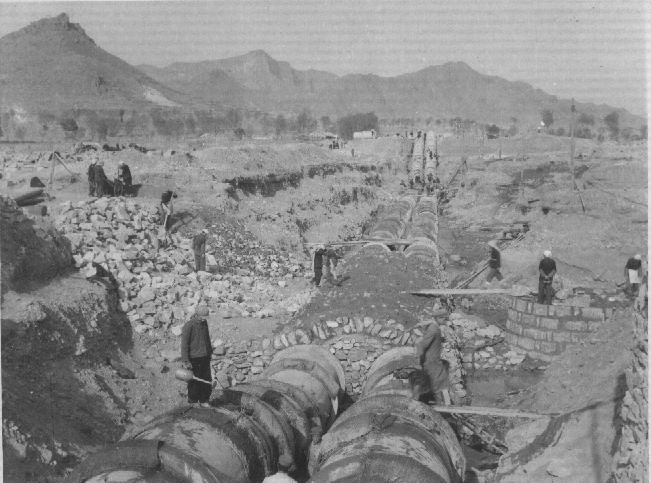

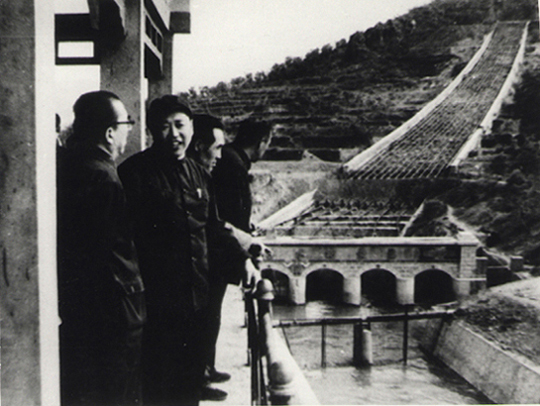

冶河枢纽工程是引岗渠全线规模最大的建筑群,是标志性的工程。它承担为南跃灌区、源泉灌区、人民灌区(现废)、大同灌区、兴民灌区及引岗灌区本身输、配水及分洪、泄洪的诸多功能。该枢纽位于平山县刘家会、七亩两村之间,横跨冶河,分高低两线。低线为双排直径1.8米大型钢筋水泥管倒虹吸,过水流量9.5立方米/秒,全长620米,从8.5米深处横穿冶河滩底;高线是一座大型石拱渡槽——群英渡槽,过水量13立方米/秒,纵坡为1/2000,长1170米,宽6.5米,距地最大高度26.3米,共48个大孔,孔净跨距20米,大孔之间建有耳孔147个;水轮泵扬水站,利用引岗渠水进入倒虹吸落差的冲力扬水上山(平山县施工受益,现在已废)。另外还有进水闸、配水闸、泄水闸、退水坡、砌石明渠等设施组成水利枢纽工程,这项工程于1970年7月底动工。属冶河分团领导。先后有许玉贵、段友三、李万才、胡梦书、徐静、董禄云、贡承顺、杜丙文等在这里负责,施工员谷来子、—————。 承担这项工程的是获鹿县高迁、大河、上寨、高庄、故城、石井、山尹村、秦庄、永壁、李村、牛山、黄壁庄等十二个公社,当时在公社任职的书记(主任)和到工地负责的干部及施工营的主要领导分别是: 高迁公社革委会主任、书记赵长根,到工地负责的是邱贵荣并任施工营教导员,施工营的营长是从村里抽调的高明生(平南人)。 大河公社革委会主任、书记先后是贡林庭(1970年5月至1971年10月)和张世忠(1971年10月至1974年8月),到工地负责的干部先后有习广吉、朱刚顺、张育民等任教导员,施工营的营长有村里抽调的赵世兴(——人)、李栓柱(纸纺头人)、王秋贵(大河村人)。 上寨公社革委会主任、书记是马福太,到工地负责的干部并任施工营教导员的是王志尊,营长是村里抽调的董永和(梁庄人)。 高庄公社革委会主任、书记是武树林,到工地负责并任教导员的是公社革委会副主任胡坤元,施工营营长是村里抽调的聂子强(南新城人)、王福书(小毕村人)。 故城公社革委会主任、书记先后是李德舆(1967年10月至1970年5月)和王焕明(1970年5月至1974年12月),到工地负责并任教导员的干部是雷振清,施工营的营长是村里抽调的胡东山(曲寨人)张秀海(南故城人)。 石井公社革委会主任、书记先后是朱岗顺(代理,1968年2月至1970年4月)和赵振合(1970年5月至1975年4月),到工地负责并任教导员的是李富联、马秋贵、周文学等,施工营的营长村是里抽调的张双金(黄岩人)、封顺朝(封庄人)。 山尹村公社革委会主任、书记先后是王福全(1968年1月至1970年8月)和高步丰(1970年8月至1974年8月),到工地负责并任教导员的是尚存录,施工营的营长是从村里抽调的梁喜增。 秦庄公社革委会主任、书记先后是赵保卫(1968年3月至1970年5月)、张文志(1970年5月至1971年5月)和王继忠(1971年5月至1974年8月),到工地负责并任教导员的是公社革委会副主任陈永进,施工营的营长是从村里抽调的李三多(郑村人)。 永壁公社1971年5月,温塘河渡槽竣工后到这里参战,革委会主任、书记是张建荣,到工地负责并任教导员的是张三喜,施工营的营长是从村里抽调的耿石子。 李村公社1971年5月,温塘河渡槽竣工后到这里参战,革委会主任、书记是陆民兴,到工地负责并任教导员的是李换志,施工营的营长、副营长是从村里抽调的沈老多(百尺杆人)和崔凤辰(许营人)。 牛山公社1971年5月,温塘河渡槽竣工后到这里参战,革委会主任、书记先后是王福全(1970年8月至1971年10月)和董银山(1971年10月至1972年8月),到工地负责并任教导员的是高戊戌,施工营的营长是从村里抽调的高石群(裴村人)仇祥庭(东焦人)狄海文(于庄人)。 参加该工程施工的十二个公社的近1万名民工,各公社不仅自带工具,所用石料也各公社自己解决,即“自己采石自加工,自己运输自垒成”。 群英渡槽规模之大,在获鹿县建筑史上没有先例,承担这项任务的各公社在技术人员的指导下,干部、民工,充分考虑到施工难度,抱着科学态度,迎难而上,在学中干,干中学,“大打人民战争”千方百计要拿下这“重中之重”的工程。 工程第一步冶河倒虹吸,是一项“看不见的‘地下工程’”。两排巨型管道从河底通过,首先是开挖地槽,深度平均9米,宽度5米。冶河滩底多为石质和胶泥状土,打眼放炮都有一定难度,特别是地下水上涨迅猛给施工带来重重困难。地槽岸边的抽水机日夜不停地运转,也难保证开挖工程进展。把巨大的水泥管安放到地槽内,又是一项艰难工作。最初采用数十人用大绳拉上一节管慢慢放入地槽,工效极低,且不安全。获鹿县领导找到驻获鹿县的133处,请求支援,该处立即调出唯一一台汽车吊,到冶河工地,帮助吊装,原计划四个月的任务仅用一个多月时间就完成了。 与吊装同时进行的“打麻接口”是倒虹吸成功与否的关键,也就是接在一起的管子的要“滴水不漏”,即在两节管子对口地方外加一个同样材料的管箍,中间有少许缝隙,其间要用沥青浸泡透的上等苎麻填实。操作难度相当大,特别是管道底部距地只有30厘米左右,两个人躺在管道下面一人填麻,一人用大铁锤、钢钎往缝中打,而且常常泡在水中。施工条件十分艰苦,劳动强度非常大,尽管如此,民工们硬是坚持苦干,按标准施工。由于施工质量高,倒虹吸通水至今后滴水不漏,渡槽修建过程中成为人行通道。 与倒虹吸同时开工的还有冶河渡槽,首先在河滩中开基建墩,每个槽墩都必须在河底基石上,有的要下挖二三十米。整个工地,没有一台挖掘机,全凭民工们的锹镐、箩筐,一镐一镐地刨、一锨一锨地铲,一筐一筐的提。虽然民工们就拦河筑坝搞截流把河水排放,余水还是很多,开始,再用水桶接力式的往外淘。最困难的时候是1970年冬、1971年春,天气寒冷,地下水汹涌,机械设备短少,施工条件相当艰苦。 经过一段时间的土法施工,工程虽有进展,但速度不快,要赶在汛期前完成开基和把墩体垒出地面,没有必胜把握。获鹿县革命委员动员全县机关、厂矿及驻获鹿单位,“各显神通”支援冶河枢纽工程,县财政筹措资金,为工地购买一批提水器械,解决了燃眉之急。但河道中心几个槽墩,也是最高的几个槽墩的基础,挖了30余米,仍不见基石,而且地下水量很大,4台5寸水泵不停地抽也抽不干。在地区帮助下,县革委领导到兄弟县求援,兄弟县派技术人员带着设备来到这里,采取钻孔下管真空灌铸方法,将基础打到河底山根石上,解决了施工难题。 渡槽所需石料,要求极为严格,同温塘河渡槽一样,枢纽附近不能解决,要到几十里外的获鹿、井陉县境去采。采料石要求有相当技术水平的石匠,而施工团这方面人才很少。各公社走自力更生道路,自己解决石匠问题。由于大批男劳力都到引岗前线,生产队支持工作的多数是妇女。于是各公社纷纷组织起妇女石匠队伍。拥有采石技术之长的石井公社及时派出技术人员到各工地(石场)传授杵料石技术。女石匠们从“拜师学艺”苦练本领很快就熟练地掌握了技术,十万方的石料多出自这批巾帼手中。开采的石料要运到几十里远的渡槽工地,没有大型运输车辆,各公社自己采石自己运输,由各生产队组织人畜结合的小排车(小胶车)运石队,按时完成运输任务。随着槽墩的升高,运用了在温塘河工地创造的“独杆摇臂土吊车”,解决提升问题。 这个工程是引岗渠全线最大、最艰巨的工程,它是劳动人民智慧的结晶,群众是真正的英雄,所以命名群英渡槽。 这个渡槽仿效了赵州桥的样式,增加了耳孔,既减轻桥体压力又美观大方。由于渡槽长度1170米,没有那么多木材,采取分段施工,设立了加大槽墩,同时设立了伸缩逢的方法,解决了施工问题。当时的施工纪律是非常严格的,这一组拱券合龙后就停止施工,为的是不再增加槽墩的向两边的压力。等到渡槽每孔全部合龙,承受力均匀了再同时往上垒,避免了“狗撵兔”一溜倒塌。但是由于部分地段强调和铁桥桥墩对应,两个地段各有200多米(10孔),伸缩逢设的少了,有待后人研究解决。 由于采取了“自采石头自加工,自己运输自垒成”的方法,谁也不肯浪费材料,特别是石头,采运困难,更不能浪费。但是,到后期垒槽墙时遇到了麻烦,石头薄厚不一,缝隙不能成为一条线。怎么办?聪明的施工人员采取了增加码头石的办法,把槽墙分成了若干段用码头石分隔,每段一行一条线,从渡槽一头看,有码头石相隔,就看不到的不整齐的缝隙了。 温塘河和冶河渡槽的施工锻炼了队伍,积累了经验,为后边的渡槽工程顺利施工奠定了基础。 水轮泵扬水站是平山县施工受益的工程,现在已废。 冶河枢纽1972年8月竣工,共完成土、石方和砌体38万立方米,投工230万个,共用标准石料10多万立方米,水泥1万多吨。渡槽和倒虹吸两项主体工程完成后,其他配套工程均按时、按质完成。

|