14.人民心中的丰碑

发布日期:2011年01月09日

过去老人们给孩子讲故事不是西游记、水浒传就是三国演义、杨家将。现在的老人对子女们讲起过去的故事,首推他们在引岗渠战斗的场景,谈起这些,他们感到无比的骄傲。

如今,引岗渠、冶河渡槽已经融入了大西柏坡的红色旅游,那里成为名副其实的爱国主义教育基地,西柏坡精神的教育基地。

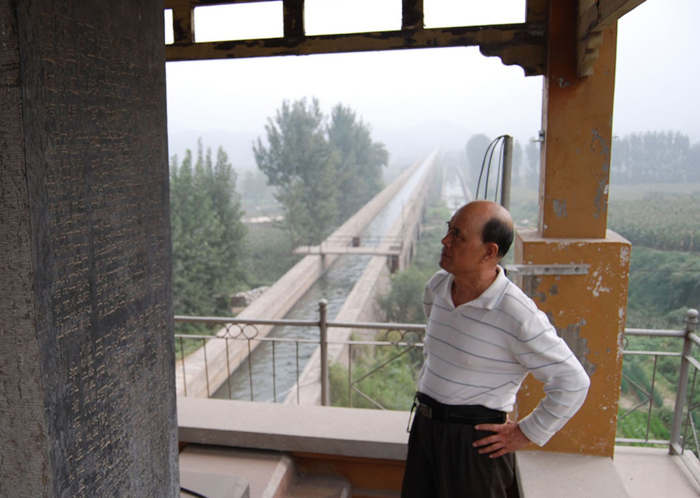

老党员、老干部、老农民到那里回顾自己走过的路程,缅怀牺牲的战友,寄托深沉的哀思。

青少年到那里参观、游览,瞻仰,接受教育,到那里寻找鹿泉人民的根。

文人墨客、媒体到那里采风,吟诗作赋,留影纪念,积淀了深厚的引岗文化。

鹿泉市 “引岗渠纪念碑” 矗立在太平河南岸,成为青少年接受传统教育的基地。成为人们清明祭奠英灵,缅怀前辈,昭示后人的理想场所。

谈到这里,人们不免会想起潘之光,因为他们夫妇的骨灰都撒在了引岗渠里。潘之光是获鹿县一位老干部,原籍霸县,1938年参加工作,展转来到获鹿。解放初期,长期担任人民银行行长,后来也曾在工业、财贸部门工作过。文化革命受冲击后,来到引岗工地负责物资仓库。他兢兢业业,踏踏实实,默默地工作,为引岗渠建设作出了许多有益的工作。离休后到北京子女家居住,病重期间,对子女们说,过世以后,丧事从简,要把骨灰撒在获鹿县的引岗渠里。在获鹿县的干部去看望他的时候,他也表明了这个愿望。他逝世以后,子女们和获鹿县有关同志按照他的遗愿,把骨灰撒在了引岗渠里,满足了他的这一心愿。几年以后他的老伴过世,同样也把骨灰撒在了引岗渠里。这就是一个普通的干部对引岗渠的情怀。

列宁有一句名言:“忘记过去就意味着背叛”。中国共产党领导全国人民经过多少次英勇斗争,取得革命胜利,夺取了全国政权。建国后中国共产党领导全国人民,奋发图强,勤俭建国,使一个崭新、强大的中国矗立在世界的东方。对于中国革命的历史,我们不能忘记。同样,对于三县人民,千军万马、奋力拼搏鏖战引岗的历史,也应当永远铭记。

1984年在引岗渠通水十周年之际,获鹿县以解清林(兼政协主席)何瑞武、石振业等同志为代表的四大班子,根据广大人民的心意,于五月一日作出决定为引岗渠树碑立传,时隔不久,高大的碑亭矗立在太平河南岸。碑文如下:

水利乃农业之命脉,渠道为灌溉之经络。鹿泉大地,十年九旱,农桑无保,粮棉屡歉。岁至己酉,获倡平、元两县,集万众,战五载,制天命而用;投巨款,巧设计,饰地貌成渠。银龙入沃野,水随人意流。昔日荒坡秃岭,今朝林茂粮丰。众念库留引水洞预见深远,齐赞渠越丛山涧业绩非凡。此举造福人间,堪称党的英明,制度优越,群策群力之大成。为缅怀献身英雄,纪念贡献卓著者,特于通水十周年之际,撰文树碑,使引岗精神永存。

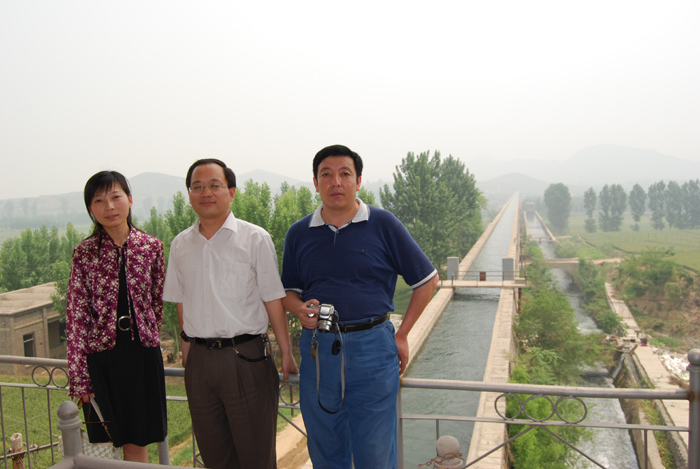

进入九十年代,获鹿得到长足发展,稳居河北十强前列,1994年的春天,获鹿县委书记刘俊亭、县长关宝松带领县里的四大班子和公社书记、县直的科局长们到河南林县参观红旗渠,考察他们在红旗渠精神鼓舞下新的崛起。同时也想借此重振引岗雄风,在获鹿撤县设市以后,实现超常规、跨越式发展,再铸鹿泉新的辉煌,此举在全县引起了轰动。

在世纪之交,鹿泉跃居河北十强榜首,进入全国百强,引岗渠托起了一个新鹿泉。在新的一个世纪,历届领导在引岗精神的鼓舞下都为鹿泉的经济社会发展谱写了华丽的词章,为人民交出了满意的答卷。

曾任鹿泉市委书记的曹振国在撰写《水从柏坡岭下下来》的批示:“当年全县人民总动员,打了一场人民战争,建成了引岗渠,深得民心。形成了全市人民认可的“引岗精神”,这种精神值得大书特书,我非常赞成用文学作品形式将其表现出来。在第三次创业的今天,仍然需要用这种精神统一思想,鼓舞士气。”道出了鹿泉人民的心声。

曾任鹿泉市委书记的张国亮和市长的安树国在为《引岗情》所作的序中写道:“……它告诉我们,只有心中装着人民群众的疾苦,时时处处从人民的利益出发,为人民着想,为人民办事,不耍花架子、不搞假政绩,才能经得住历史的考验,才能像引岗渠那样,在鹿泉人民的心中,矗立起一座永远的丰碑!”。

在搁笔之时,我突然想起了南宋爱国诗人辛弃疾曾有《生查子》一阕,曰:

悠悠万世功,矻矻当年苦。

鱼自入深渊,人自居平土。

红日西又沉,白浪长东去。

不是望金山,我自思量禹。

今天,我愿放飞对引岗渠的思念,让她伴随着西柏坡的松涛,在滹沱河畔,在太行山区,在燕赵大地翱翔,翱翔。

老引岗在引岗渠

|