引岗鏖兵6下——成功秘诀

发布日期:2010年03月18日

秘诀之四——得道多助

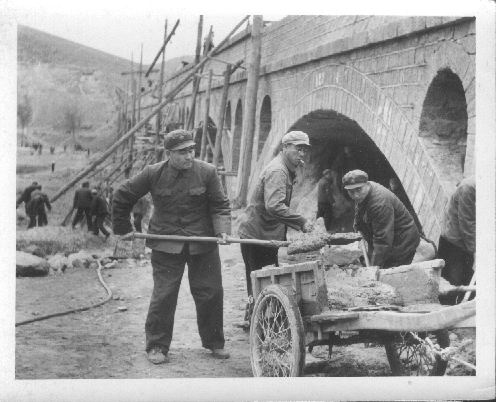

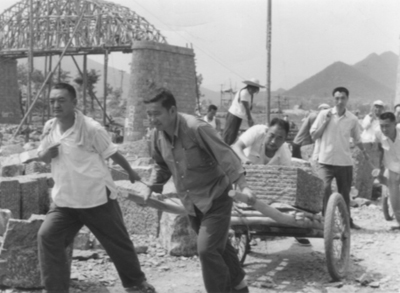

引岗渠之所以取得成功,是因为引岗渠不仅赢得了全县人民的支持,全民参战,而且与社会各界人士达成了共识,驻获军队和企事业单位大力支持,雪中送炭。

1.1970年11月,修建引岗渠经济困难,物资缺乏,且“下马风”刮得正紧。在最艰难的时候,中国人民解放军驻获某部出动20辆汽车为工地运沙子,从精神上、物质上给予极大的支持,保证了工程正常进行。人们说,每当看到公路上的军车,就想起了他们。

2.人们说,看见牛坡山,就想到劳改队对引岗渠的支援。河北省获鹿劳改队的水泥,质量优良,价格便宜,在引岗渠施工期间,不管县里有钱没钱,有没有指标,先让拉去用。当时,水泥属于分配物资,还非常奇缺,他们实事求是的态度,为引岗渠的修建立下了汗马功劳。

3.河北省驻获鹿县133处,当时是全县唯一有吊车的单位,在冶河倒虹吸安放两顿多重钢筋水泥管时,人工安放不安全,且进度很慢,他们用平板车把吊车拉到工地,大力支援工程建设,使我们顺利完成任务。

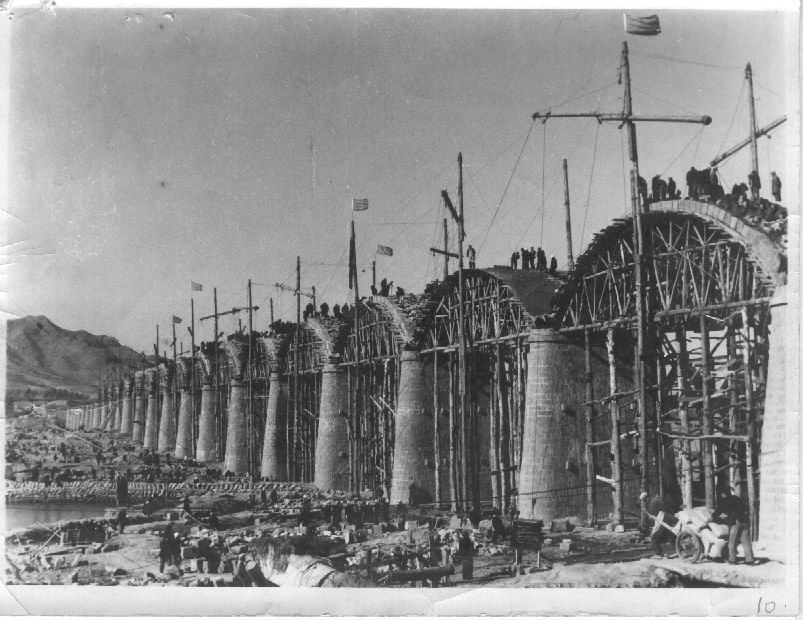

4.“独杆摇臂土吊车”成为引岗渠渡槽施工中亮丽的一景。做土吊车的木材是从那里来的呢?1970年12月,中国人民解放军驻获鹿县空军二十一厂,无偿支援引岗渠两列车80根长10米的红松,解决了渡槽土塔吊的塔身和摇臂。

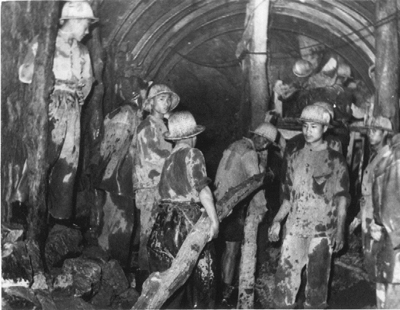

5.1971年5月8日,驻获部队(八〇师)二百余名指战员,在修建引岗渠王常峪隧洞沥水如溪、塌方频发最艰难的时刻,想人民之所想,急人民之所急,开赴工地,军民并肩战斗,大大加快了隧洞的掘进。为使解放军的功勋永载史册,获鹿县把王常峪隧洞命名为“军民团结隧洞”。

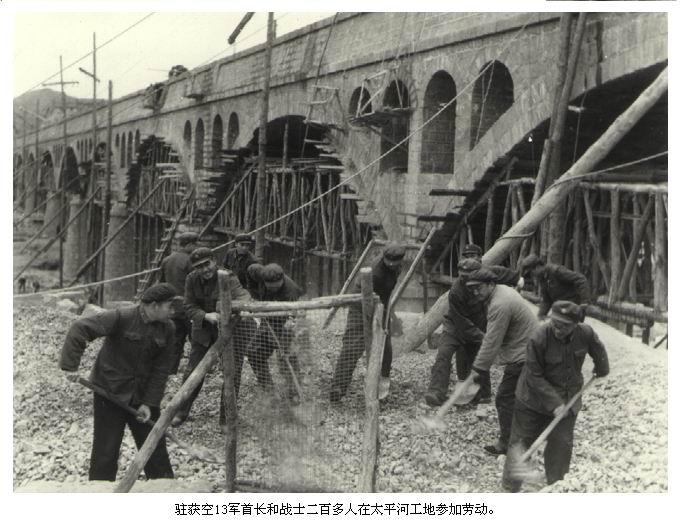

6.中国人民解放军空十三军长楚福田等同志不仅在多方面大力支持,而且亲自带领干部战士到引岗工地参加劳动,北京军区“五七”干校校长王定国等同志也多次亲临工地视察指导,提出建议,并派出文艺宣传队到工地慰问演出。

7.北京军区装甲兵副司令员肖锋同志,他是江西人,长征到达陕北后,奉命来到敌后开辟革命根据地,任老五团政委转战在平山、获鹿、井陉等地。他和这里的人民都结下了深厚的感情。进京之后对这里群众生产的发展,生活的改善一直十分关心。当听到获鹿、平山、元氏人民修建引岗渠的消息后,这位年逾古稀的将军,多次风尘仆仆地来工地视察指导,并针对当时物资极度缺乏的情况,在木材、钢材、机械等方面给予了大力支持。

8.中国人民解放军空军驻获鹿县468医院、平山县人民医院、平山县温塘公社医院等卫生医疗机构,对民工随时接诊治疗,热心服务,为民工减少病痛,挽救生命,做出了卓越贡献。

引岗渠上,一个个凝结着深情厚谊的音符,组成了一曲气势磅礴的交响乐,在太行山间、滹沱河畔回响。

秘诀之五——领导关怀,干部带头。

干部带头,领导支持,是引岗渠成功的保证。地委领导,地区水利局领导,都是这一工程的策划者、指挥者。他们想方设法上下融通,左右协调,经济支持,组织三县艰苦创业。遇到问题他们扛着,所以地区的张屏东、王常柏、张之波、徐建中等领导,水利局的周洪烈、沈晓等同志的名字人们始终不会忘记。

1.张屏东在修建岗南水库时,就在大坝两端留下了准备修渠的闸门。修渠开始,遇到阻力时,他说坚定地说,先黑后红,一定修成。修渠中碰到困难,受到挫折,他百折不挠,勇往直前。他多次到引岗工地视察,鼓励人们,支持人们,许多干部被他感动。最终上下团结,众志成城,完成了这一历史伟业。

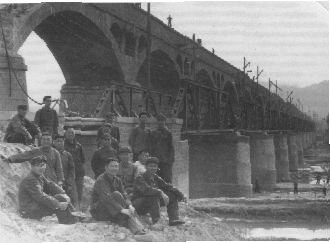

2.地区生产指挥部副主任刘希明,1970年初冬,奉命获鹿传达引岗渠下马的指示,缑增福并不知情,领着他到引岗工地看了一个遍,成绩和问题都摆在了他面前。在这关键的时,刘希明实事求是,向地委反映了人民群众鏖战引岗的热情和战引岗取得的成果,顶住了下马风,支持了引岗工程。前右为刘希明,这是后来到引岗渠视察,在冶河渡槽下和获鹿县领导合影。

三县干部精诚团结,带头实干,成为活着的焦裕禄,为全县人民树立了光辉的榜样。

3.三县领导精诚团结,共同谋划引岗工程。

4.三位县书记志同道合,为了一个共同的目标走到了一起。

5.他们既是县委书记,也是普通一兵。

6.在最困难的时候,他们无所畏惧,“拉车”不松套,榜样的力量是无穷的。

7.省委副书记马力等领导的视察,是引岗渠上里程碑性的加油站。以后,引岗工程势如破竹,取得了全面胜利。

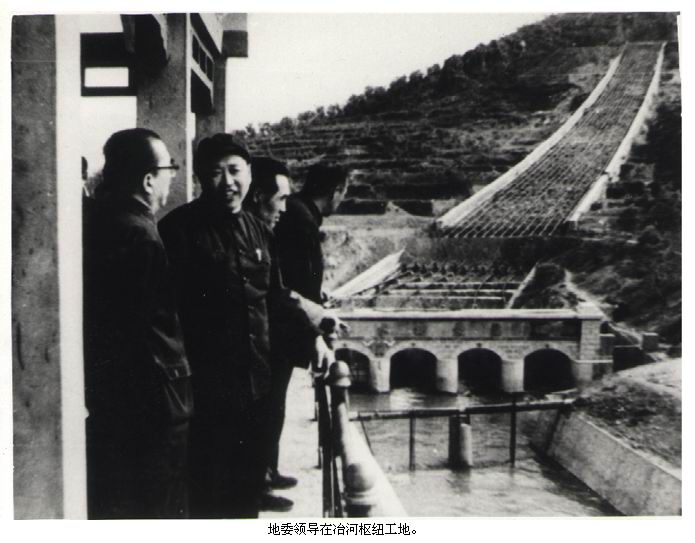

8.地委领导的视察,是对引岗人的同情和鼓舞,是现场办公,为引岗工程解决难题。

9.地委书记张之波和获鹿县委书记亲切交谈。

10.地委机关的同 |