1969年12月16日,车行公社大、小宋楼的民工,首先来到王常峪隧洞工地安营扎寨。随后,车行、韩庄、申后、梁庄4个公社各个大队的民工陆续到来。王常峪隧洞是引岗渠全线动工最早的工程。隧洞从60米深处腹穿常峪岭,长2700米,宽5.2米,高5.3米,过水流量22立方米/秒,洞内全部用水泥,料石衬砌。

工程一开始全是手工作业,全靠民工拉着麻绳送料、出渣、送民工上下。

向工地运送物料全靠毛驴车。

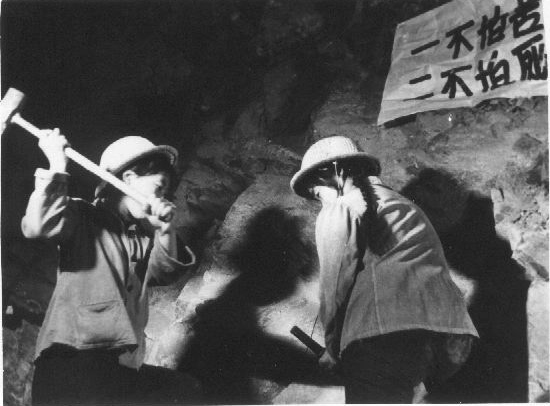

开始没有机械,全靠人们抡锤打钎。

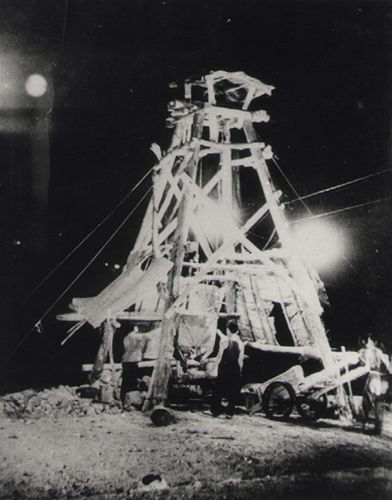

那里电力不足,有时装好了炮,停了电,就提着油灯点炮捻。

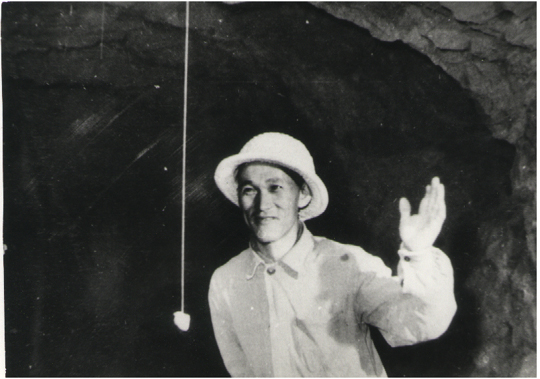

全民性的普及施工技术,技术人员在隧洞顶部中央前后固定两个点,民工可以随时观察掘进方向是否准确。

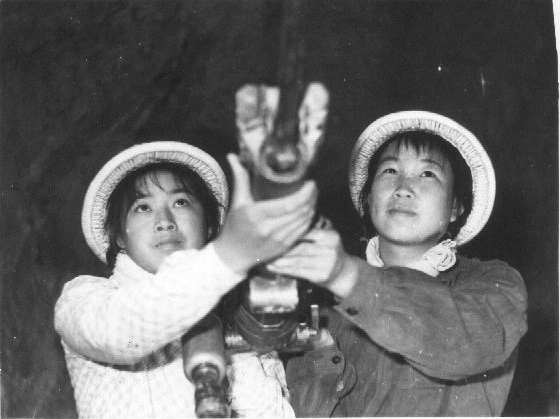

在工地男同志能干的,女同志一样能干。看,英姿飒爽的女风钻手在熟练地作业。

隧洞衬砌,她们照样和男同志一样干。

隧洞工程,由于受工作面的制约,和工厂上班一样实行三班倒。

沥水塌方是这里的拦路虎,在王常峪隧洞施工最困难的时刻,驻获鹿县中国人民解放军某部派出工程兵200名与民工并肩作战,把支撑、爆破技术和打山洞经验传授给民工,加快了工程进度,体现了军队和人民的鱼水深情。为了纪念军民团结战斗的情谊,这个隧洞命名为军民团结隧洞。

休息时间,他们研究战胜沥水、塌方的办法。

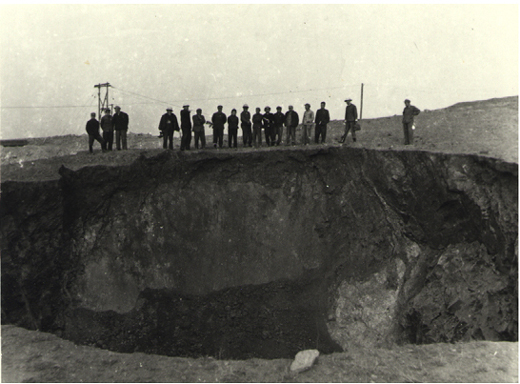

有的地方塌方蹋得透了天。

沥水、塌方没有把他们吓倒,不管遇到什么困难,他们总是雄赳赳,气昂昂地战斗在工地上。

民工们形容王常峪隧洞是“喷泉四射、沥水成溪”。由于沥水严重和石质松散,塌方非常严重。民工们发扬“一不怕苦二不怕死”的革命精神,冒着数百次塌方的危险,日夜奋战在60米深的井下。十号竖井塌透见天,一号斜井塌方持续了8个月,落石数千立方米,支撑架被砸塌几十次。为了战胜塌方,领导干部身先士卒,选择优秀的工程技术人员和模范民工组成了抢险突击队,日夜奋战,创造了“短进快砌”,“券上拱券”等方法。终于战胜了塌方,而施工团副团长史永计,在带领突击队抢战塌方的战斗中壮烈牺牲,车行民工排长李吉瑞在这里砸断了腿,许多同志在这里都作出了重大贡献。

功夫不负有心人,经过两年多的奋战,1972年8月胜利竣工,地区水利局发来贺电。该工程完成土、石方和砌体32立方万米,投工200多万个。

|