毛泽东和黄河

发布日期:2011年10月19日

一、叶子龙版本

毛泽东对黄河有一种特殊的、难以割舍的复杂感情。在黄土高原生活、征战了十多年和两次东渡黄河的经历令他难以忘怀。他不止一次地说过,要好好体验黄河。1952年25日至11月1日,毛泽东第一次到外地视察去的就是黄河。当时他吩咐叶子龙: “你去安排一下,不要惊动很多人,也不要打扰地方。今晚就走。”

专列停在了黄河边上。此时已是深夜,月亮在薄云中时隐时现,四周万籁俱寂。

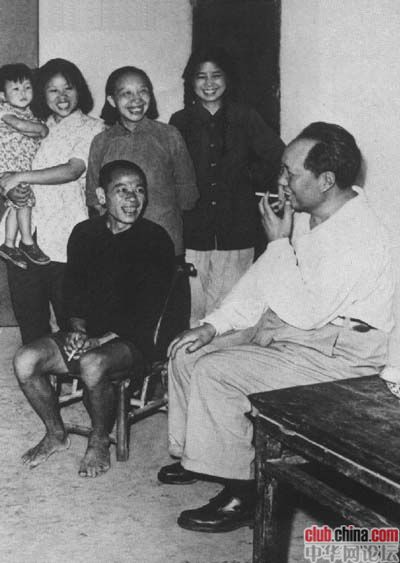

第二天清晨,叶子龙照例早早起来,当他走下车,发现毛泽东已经在路基上活动身体。看到叶子龙,毛泽东说:”走,我们到那边看看!“说着,大步向远处的一个村子走去。叶子龙紧紧跟随在后面。

毛泽东说:”这里自古以来就是穷地方,陕北也苦,可是有地种,有窑洞住,这里不行,地里不打粮食,黄河如果决口,就什么都没了,苦不堪言啊!解放几年了,不知老百姓的生活怎么样呢?“

路边有一个打谷场,一老一少两个农民正在掀盖在玉米堆上的席片。毛泽东穿过田间小路向那里走去。忽然一脚踩到一堆牛粪上,他把鞋底上的牛粪一点一点地抹到地里,然后在田埂上蹭了几下。他还轻松地笑着说:”喔,不小心,不小心!“

叶子龙抢前几步,跑到了场院。两位农民停下手里的活。叶子龙问这是什么地方,那位老农民说这个村子叫许贡庄。毛泽东从粮堆上拿起一穗玉米,问:”老乡,今年的收成怎么样啊?“

“不咋样,哪年不是这样,咱这盐碱地不打粮食!”老年农民回答。

这时,杨尚昆、罗瑞卿、汪东兴和河南省委、省政府的领导以及卫士等工作人员都赶来了。老乡们看来了这么多干部模样的人,都非常奇怪。

毛泽东接着问:”打的粮食够吃吗?日子过得好不好?“

“比解放前强多了,托共产党的福啊!”老农答道。

离开打谷场,毛泽东一行走进村子,进入一个农家院,这里有三间草房。堂屋不大,五六个人进去就站满了。屋里黑洞洞的,房顶还漏着。一位老妇人正在灶前干活。

毛泽东又与老太太聊了会天。

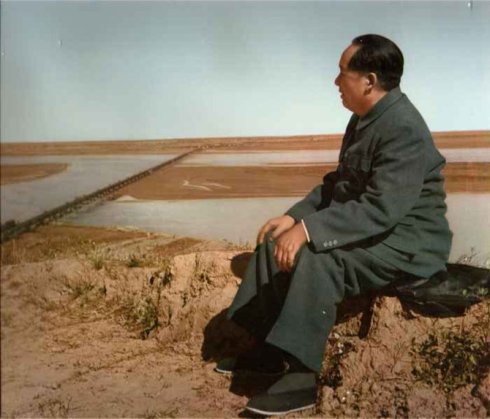

这次视察,毛泽东还登上了以悬河着称的黄河柳园口。站在高高的大堤上,俯瞰堤外一览无余的旷野和村舍,毛泽东感叹道:”好一个黄河之水天上来!“

毛泽东问身边的河南省主要领导:”如果河水涨到天上去怎么办?“

那位领导同志回答:”请主席放心,我们河南人民决心在主席的领导下,发扬愚公移山的精神,水涨一寸,坝高一尺,确保沿岸人民的生命财产安全。“

毛泽东微笑不语。

毛泽东返回专列,嘱咐送行的当地领导:”你们不要送了,把黄河的事情办好,我们都能睡个好觉。“

专列上午到达郑州,毛泽东登上邙山,又一次看了黄河。接着,他来到新乡,亲自为新建成的人民胜利渠开闸放水。在回列车的路上,他说:”变害为利,这是最好的办法。“

这次视察,叶子龙始终陪在毛泽东左右,能够体察毛泽东心理的细微变化,因此写下了与众不同的感受:许多回忆文章都谈到,毛泽东视察黄河时心情很好,并与随行人员和当地领导谈古论今。但据我的亲身体验,在这段时间里特别是在视察黄河的过程中,他的表情是颇为凝重的。他最开心的一笑,是踩到牛粪上那一刻。他对我说过:”黄河孕育了中华民族,也害苦了成千上万的中国老百姓。“他始终在想一个问题,怎么样化害为利,让黄河造福于人民。在他的心目中,黄河是与人民连在一起的。他深深地爱着黄河,爱着人民。对人民的疾苦他充满了同情。

二、刘继兴版本

建国后,毛泽东第一次出京视察的地方就是黄河。1952年10月25日至11月1日,毛泽东利用中央批准他休息的时间,出京对山东、河南境内的黄河决口泛滥最多、危害最大的河段,进行了现场视察。陪同毛泽东视察的有:中共中央办公厅主任杨尚昆、公安部部长罗瑞卿、铁道部部长滕代远、第一机械部部长黄敬、轻工业部部长李烛尘和汪东兴等同志。10月27日,毛泽东在当地领导的陪同下,视察了济南历史上决口频繁、灾害严重的乐口险工处。毛泽东站在抗洪大坝上,远眺滚滚的黄河水,深思后问:这里黄河底比济南城内地面高多少?有人回答:6至7米。毛泽东深情地交待,要把大堤、大坝修牢,万万不要出事。毛泽东顺堤前进,边走边谈,怎样修好堤、修好坝,雨季大水,要发动群众上堤防守,必要时军队要上去坚决死守,不能出事。许世友说:服从命令,坚决完成任务。毛泽东在前进中,看到堤外大片盐碱地,问:这是什么原因?有人回答道:黄河高(悬河),堤外低凹,再加小清河多年未输通,排水不畅,造成耕地盐碱化,种不保收。群众说,“春天一片霜,秋天明光光,豆子不结荚,地瓜不爬秧”。这一片上下有15万亩地种不成庄稼,群众生活困难。毛泽东说:我深知黄河洪水为害,黄河侧渗也会给人民造成灾害,你们引用黄河水淤地,改种水稻,输通小清河排水,让群众吃大米,少吃地瓜不行吗?省领导说:没经验,我们一定试试办。

在河南,毛泽东来到兰考县杨庄察看黄河险工,在第9号坝上察看了工程和黄河形势。他不无忧虑地问黄河委员会主任王化云:“黄河涨上天怎么办?”

毛泽东问王化云的名字是哪几个字?王化云回答后,毛泽东幽默地说:半年化云,半年化雨就好了。

毛泽东看到水面比开封城高出三四米的黄河柳园口,感慨地说:“这就是悬河啊!” 他对大家说:李白说“黄河之水天上来”,我真想骑着毛驴到天上去,从黄河的源头一直走到黄河的入海口,我要看看黄河究竟是怎么一回事。

一生对中国革命和建设以及大江大河治理说过无数次气吞山河话语的毛泽东,面对着世界上最桀骜不驯的黄河,表现出了少有的敬畏和谨慎,他没有留下“根治”之类的豪言壮语,只是殷殷地嘱咐王化云等有关领导:“一定要把黄河的事情办好!”

毛泽东第二次专门关注黄河是1953年2月。在乘坐的专列上,毛泽东就三门峡水库建设的时间、库区移民问题、黄河中上游的水土保持以及南水北调等问题与王化云进行了探讨。毛泽东在了解有关情况后,高兴地说,革命成功了,事情好办了,治黄问题过去不能解决,只有现在才能解决。在汇报过程中,王化云老想让毛泽东就三门峡工程建设问题表个态,毛泽东仍然谨慎地表示回去再研究。

1953年5月,黄河委员会主任王化云以个人名义向当时主管水利的政务院副总理邓子恢呈报了《关于黄河基本情况与根治意见》和《关于黄河情况与目前防汛措施》两个报告。邓子恢将报告上报毛泽东。毛泽东阅后,对“报告很欣赏”。

1954年冬,毛泽东在南巡返京途经郑州时,在郑州火车站的专列上第三次专门听取了黄委负责人王化云、赵明甫二人关于治黄工作的汇报,并着重谈了水土保持和治理规划问题。

1955年6月,毛泽东在河南省委会客室第四次专门听取了治黄工作汇报,这次他关心的热点是关于黄河治理规划的实施问题。

1959年,毛泽东在济南泺口又一次视察了黄河,并说了一句意味深长的话:人说不到黄河心不死,我是到了黄河也不死心。

1961年8月在庐山时,毛泽东曾和身边的卫士张仙朋闲谈,他感慨地说:“我有三大志愿:一是要下放去搞一年工业,搞一年农业,搞半年商业,这样可使我多搞调查研究,了解情况,我不当官僚主义,对全国官员也是个推动。二是要骑马到黄河、长江两岸进行实地考察。我对地质方面缺少知识,要请一位地质学家,还要请以位历史学家和文学家一起去。三是最后写一部书,把我的一生写进去,把我的缺点、错误统统写进去,让全世界人民去评论我究竟是好人,还是坏人。” |